おかやまの植物事典

トベラ(トベラ科) Pittosporum tobira

|

|

| ▲海岸に近い常緑林などに生育する、高さ2~4mほどになる常緑低木。 岡山県では南部や島しょ部で普通に見られる。 | ▲葉は互生だが、枝の先に輪生状につくことも多い。 葉身は長さ4~10cm、幅1.5~3.5cm、表面は濃緑色で光沢がある。 |

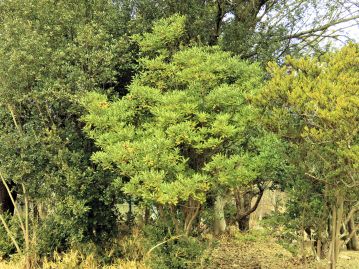

トベラは、本州、四国、九州から沖縄など南西諸島にかけて分布する、高さ2~4mほどになる常緑低木です。奄美・琉球のものは小笠原諸島に分布するシロトベラ P. boninense の変種、オキナワトベラ(リュウキュウトベラ) P. boninense var. lutchuense として区別されることもありますが、「トベラの一型と考えられる」(大橋広好・門田裕一ほか編.2017.改訂新版 日本の野生植物5.平凡社.p.371)ともされます。 国外では朝鮮半島(南部および島しょ)、台湾北部・中国にも分布しています(中国のものは自生ではないとされる)(大橋ほか.2017. p.371)。 岡山県では、南部および島しょ部など、海岸に近い地域の常緑林には比較的普通に生育しています。 地域によってはかなり内陸にも生育しますが、岡山県南部はかつては現在平野となっている内陸部まで海であったこと、本種がしばしば庭木として植栽され、逸出したものも見られることから、自生か逸出かの判断が難しい場合があります。 なお、岡山県においては、トベラ科の植物は本種のほかには、コヤスノキ P. illicioides (環境省RL2020:準絶滅危惧/岡山県版RDB2020:絶滅危惧Ⅰ類)のみが知られています。

|

|

| ▲葉裏は光沢はなく、淡緑色。 葉の縁は強い日照にさらされる枝や乾燥地に生育する株では裏側にやや巻き込む。 | ▲花期は倉敷市の当園では5月頃。 枝先の集散花序に5弁の白色花を咲かせるが、花弁はやがて黄変する。 写真は雄花。 |

樹皮は灰褐色で、横方向に皮目が点在しています。 葉は互生ですが、枝先に輪生状に集まってつく場合も多く見られます。 葉身は革質で厚く、長さ4~10cm、幅1.5~3.5cm、半分よりも上部が最も幅が広くなっている倒卵形また狭倒卵形、葉先は丸く、基部はなだらかに葉柄に流れています。 葉縁は全縁、強い日照が当たる位置の葉や、乾燥した環境に生育する株では、葉縁はしばしば裏側にやや巻き込みます。

花は雌雄異株で3~6月頃(当園では5月頃)に、枝先に散房状の集散花序を作って咲きます。 花には芳香があり、花弁は5枚、開花直後は白色ですが、やがて淡黄色に変化します。 雄花では雌しべ(不稔)と雄しべはほぼ同長ですが、雌花では雄しべは退化して短くなっています。 雌花の花後には直径1~1.5cmほどの球形の果実(蒴果)ができます。 果実は未熟な時期には淡緑~緑黄色、秋~冬にかけて灰緑~灰褐色に熟し、3つに裂開します。 果皮は木質で厚く、内部には粘液を持った赤橙色の仮種皮に覆われた種子が5~15個程度入っています。 種子は長さ5~8cm程度、おおむね腎形で丸みのある形状ですが、不規則に歪んでいます。

本種の種子は鳥によって散布される、いわゆる「鳥散布」型の種子ですが、鳥が食べた場合に栄養を得られる果肉などの部分はほぼありません。 そのため、食べられることで種子が運ばれる「被食型散布」と、鮮やかな色の種子で鳥を引き付け、粘液で鳥のくちばしや体に付着して運ばれる「付着型散布」の両方の性質で散布されていると考えられます。

|

|

| ▲果実は直径1~1.5cmの球形。 熟すと裂開する蒴果で、未熟な時期は淡緑~緑黄色、秋から冬に灰緑~灰褐色に熟す。 | ▲裂開した果実。 種子は赤橙色の粘液を持った仮種皮に覆われ、鳥に食べられるほか、くちばしなどに付着し散布される。 |

花は良い香りがある本種ですが、葉や枝など、植物体を傷つけると青臭い独特の臭気があります。 2月の節分には、モクセイ科のヒイラギ Osmanthus heterophyllusや本種の枝にイワシなど魚の頭を刺し、邪気ばらい(魔除け)として戸口に飾る風習があります。 この風習の説明として、ヒイラギを用いる場合は葉のトゲと魚の臭いが、本種を用いる場合は魚と同様に臭気が邪気(鬼)をはらうと信じられていたので・・・とされますが、葉の付いた枝を火にくべた際に、ヒイラギも本種の葉もバチバチと破裂音を立てて燃えることが、邪気払いに使われた理由とする説もあり(湯浅浩史.1993.植物と行事 その由来を推理する(朝日選書478).朝日新聞社.p.44‐47)、「ばちばちのき」(三重県 志摩神島)、「ばりばりしば」(愛媛県 西宇和・大洲)などの燃やした時の破裂音に由来すると思われる地方名もあります(八坂書房 編.2001.日本植物方言集成.八坂書房.p.378)。

|

|

| ▲粘液を取り除いた種子。 長さは5~8mm程度、おおむね腎形だが、不規則に歪んだ形状をしている。 | ▲樹皮は灰褐色、横方向に皮目が点在する。 葉や材には独特の臭気があり、枝は伝統的に節分の邪気ばらいに利用される。 |

和名は節分に枝を戸口(扉)に飾る風習から、古くから「とびら(の木)」と呼ばれており、「とびら」が変化したものとされ、面白いことには、漢字表記する場合は、「扉」と書いて「トベラ」と読みます。 また、本種は和名が学名の種小名となっているのですが、変化(転訛)した名の「tobera」ではなく、「tobira」が種小名となっています。 ちなみに属の学名 Pittosporum は、ギリシャ語で樹脂やピッチ、タールを意味する pitta と 種子を意味する sperma を組み合わせた語で(豊国秀夫 編.1987.植物学ラテン語辞典.至文堂.p.155)、トベラ属の粘液をまとった種子のことを示しています。 また、漢名は「海桐/海桐花」で、海岸など暖地を好む性質と、実がキリ科のキリ Paulownia tomentosa に似ていることから名づけられたようです。